A mí no me causó ninguna gracia la aparición del Manual del perfecto idiota latinoamericano

(1996), escrito a seis manos por Plinio Apuleyo Mendoza, Carlos Alberto

Montaner y Álvaro Vargas Llosa. Evangélicos confesos de la derecha tenían como

único propósito poner en ridículo y burlarse de quienes todavía mantenían

posiciones de izquierda. Los tres mosqueteros creyeron que había llegado el

momento de saldar cuentas con esos especímenes horripilantes, atraídos todavía por

ciertos principios venidos a menos, ante el deslumbramiento provocado en

ciertos espíritus, por el vertiginoso ascenso del neoliberalismo y el triunfo

irremediable del mercado. Revestidos de una pureza beatífica, erigidos en

paladines justicieros, alzaron sus espadas para liberarnos de incomprensiones y

lecturas sesgadas del acontecer en el subcontinente americano. Creyeron que los

tiempos eran propicios para convertirse en jueces severos de antiguas y falsas

creencias político-ideológicas.

A mí no me causó ninguna gracia la aparición del Manual del perfecto idiota latinoamericano

(1996), escrito a seis manos por Plinio Apuleyo Mendoza, Carlos Alberto

Montaner y Álvaro Vargas Llosa. Evangélicos confesos de la derecha tenían como

único propósito poner en ridículo y burlarse de quienes todavía mantenían

posiciones de izquierda. Los tres mosqueteros creyeron que había llegado el

momento de saldar cuentas con esos especímenes horripilantes, atraídos todavía por

ciertos principios venidos a menos, ante el deslumbramiento provocado en

ciertos espíritus, por el vertiginoso ascenso del neoliberalismo y el triunfo

irremediable del mercado. Revestidos de una pureza beatífica, erigidos en

paladines justicieros, alzaron sus espadas para liberarnos de incomprensiones y

lecturas sesgadas del acontecer en el subcontinente americano. Creyeron que los

tiempos eran propicios para convertirse en jueces severos de antiguas y falsas

creencias político-ideológicas. Los imperialismos deberían mostrarse agradecidos, quedan exculpados de toda responsabilidad por los desmanes cometidos en América Latina

y el Caribe. Nadie excepto nosotros mismos -Mendoza, Montaner y Vargas Llosa

quedan fuera de toda sospecha- somos culpables del atraso, el subdesarrollo y

la pobreza prevalecientes. Los idiotas son los que siguen creyendo, repitiendo

y atribuyendo a las grandes potencias, especialmente Estados Unidos, las

dificultades del presente. La herencia colonial un espejismo, una falsa

quimera, una invención antojadiza. Teníamos que mostrarnos agradecidos frente a

ellos por desprendernos las legañas de los ojos. La única y auténtica lectura

de lo acontecido nos era revelada. Atribuir cuotas mayores o menores a otros

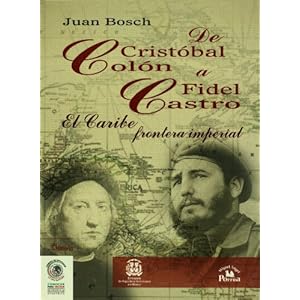

países era permanecer en un estado de idiotez. La metodología aplicada por Juan

Bosch en su clásico De Cristóbal Colón a

Fidel Castro, quedó intacta. Sigue siendo válida para

saber porqué en el Caribe se hablan las lenguas de los colonizadores.

Los imperialismos deberían mostrarse agradecidos, quedan exculpados de toda responsabilidad por los desmanes cometidos en América Latina

y el Caribe. Nadie excepto nosotros mismos -Mendoza, Montaner y Vargas Llosa

quedan fuera de toda sospecha- somos culpables del atraso, el subdesarrollo y

la pobreza prevalecientes. Los idiotas son los que siguen creyendo, repitiendo

y atribuyendo a las grandes potencias, especialmente Estados Unidos, las

dificultades del presente. La herencia colonial un espejismo, una falsa

quimera, una invención antojadiza. Teníamos que mostrarnos agradecidos frente a

ellos por desprendernos las legañas de los ojos. La única y auténtica lectura

de lo acontecido nos era revelada. Atribuir cuotas mayores o menores a otros

países era permanecer en un estado de idiotez. La metodología aplicada por Juan

Bosch en su clásico De Cristóbal Colón a

Fidel Castro, quedó intacta. Sigue siendo válida para

saber porqué en el Caribe se hablan las lenguas de los colonizadores. A Mendoza y Montaner, dos de los tres proponentes del

nuevo testamento latinoamericano, los había leído, Vargas Llosa me resultaba un

perfecto desconocido. Plinio Apuleyo Mendoza alcanzó notoriedad con El olor a la guayaba (1982),

conversación literaria con Gabriel García Márquez, libro necesario para introducirte

en el conocimiento del portento. Se conocieron en un café de Bogotá cuando el

costeño cursaba primero de derecho. La impresión recibida -un caso perdido según Luis Villar Borda su compañero de pupitre- quedó

dibujada en Gabo Cartas y recuerdos

(Editora Géminis, 2013). No sintonizo con sus anatemas políticos ni sus

desencantos ideológicos, pero si con la amistad forjada a través del tiempo,

inmune a desavenencias políticas, nacida en los años duros del París de los

cincuenta, ajena a las veleidades de la gloria, (La gloria es una mierda, exclamó Verlaine a Darío) sólida, tierna, sentimental,

fuera de todo cálculo económico. El libro es un canto a la amistad.

A Mendoza y Montaner, dos de los tres proponentes del

nuevo testamento latinoamericano, los había leído, Vargas Llosa me resultaba un

perfecto desconocido. Plinio Apuleyo Mendoza alcanzó notoriedad con El olor a la guayaba (1982),

conversación literaria con Gabriel García Márquez, libro necesario para introducirte

en el conocimiento del portento. Se conocieron en un café de Bogotá cuando el

costeño cursaba primero de derecho. La impresión recibida -un caso perdido según Luis Villar Borda su compañero de pupitre- quedó

dibujada en Gabo Cartas y recuerdos

(Editora Géminis, 2013). No sintonizo con sus anatemas políticos ni sus

desencantos ideológicos, pero si con la amistad forjada a través del tiempo,

inmune a desavenencias políticas, nacida en los años duros del París de los

cincuenta, ajena a las veleidades de la gloria, (La gloria es una mierda, exclamó Verlaine a Darío) sólida, tierna, sentimental,

fuera de todo cálculo económico. El libro es un canto a la amistad.

Las revelaciones literarias resultan valiosas para los

estudiosos de la obra imperecedera del hijo dilecto de Aracataca. Las cartas

sirven para reconstruir su itinerario creativo, permiten

conocer que El otoño del patriarca

(1975) lo acosó mucho antes (1963) que Cien

Años de Soledad (1967) se convirtiera en la gran novela mundial. Eso dice

mucho a los expertos, a mí me conmueve la incertidumbre, el hambre que lo

consume y el frío glacial atemperado en las parrillas del metro parisino. Esa

misma hambre aflora como un cuchillo en la biografía Una vida (2009) de Gerald Martín, incluso tal vez de forma exagerada.

En la navidad de 1955, cargada de bruma, en la casa número 17 de la Rue

Guénégaud, quedó sellada su amistad. Plinio la cuenta en párrafos

enternecedores. La poesía asoma en buena parte de esta historia. Podemos disentir

de sus posiciones políticas, nunca sustraernos al peso de una amistad franca,

abierta, sin dobleces.

Sin pretenderlo y más allá de su condición de paisano,

Plinio se convirtió en ángel protector de Gabo. Venía de Ginebra como reportero

de El Espectador y se había quedado

varado en Francia. El sueldo jamás llegó. La noche del 24 de diciembre después

de cena, bajo una nieve que cubría todo de blanco, García Márquez, corrió como

un niño, gozoso que las hilachas besaran su cara. Por vez primera disfrutaba la

nieve. Saltaba estremecido. Lleno de una alegría contagiosa, olvidó los

sinsabores del momento. Esa noche en el bulevar Saint-Michel sus vidas quedaron

entrelazadas para siempre. Vieron nacer y morir sueños y esperanzas. Empezaron

a desandar juntos el camino. Un largo peregrinar que empezó por los países del

Este de Europa y alcanzó hasta la Unión Soviética, llegaron como miembros de un

grupo de danzas folclóricas. El subterfugio utilizado valió la pena.

Vivieron juntos la caída de Pérez Jiménez en Venezuela,

Gabo llegaría a Caracas desde París, en la navidad de 1957. Plinio le consiguió

un puesto en el equipo periodístico del loco Ramírez Mac Gregor. Luego pasarían

a engrosar las filas del emporio del magnate de la prensa venezolana, Miguel

Ángel Capriles. Mercedes, el cocodrilo sagrado, empieza su vida al lado de Gabo.

El triunfo de la revolución cubana los conducirá a integrarse al buró de Prensa Latina en Bogotá. Plinio como

jefe y Gabo como redactor. El affaire

Padilla, no solo escindirá sus caminos, estallará al boom en mil pedazos. Plinio firmó por Gabo la carta enviada a Fidel

desde Francia. Una corriente de amistad los mantiene unidos. Dirimen sus

diferencias sin aspavientos. Cada quien arrea sus propias velas, respetan sus

opciones políticas sin menguar o debilitar el cariño que ambos se profesan.

Cuando la fama lo ha encumbrado a los altares, el costeño

sabe que entre tumulto que hoy se aglomera a celebrarle, muchos lo veían de

reojo. Capítulo bien logrado, Plinio filtra los poses huraños y las respuestas

sardónicas ofrecidas a los nuevos contertulios. Gabo sabe tomar distancia

incluso de los críticos. Cien años de

soledad no figuraba en la lista final de libros para ser premiados por los

críticos italianos en el tormentoso 1968 europeo. París había sido sacudida en

mayo por la revuelta estudiantil. Sartre y Mitterrand la celebran. El cambio en

Italia se produjo cuando consultaron a los lectores, quienes impusieron el

libro y ganó el premio por unanimidad. Se

suponía, dice a Plinio en carta fechada el 28 de octubre de 1968, que yo iba a recibirlo, pero me negué, y a

mi agente le costó una pelota conseguir que lo mandaran por correo. Al final

todo quedó muy bien, aclara en la misiva. Tendrían que acostumbrarse a

estos desplantes.

La llegada del Premio Nobel afianzó el aprecio que se

guardaban. A Gabo no lo marean las alturas ni lo seduce el dinero. Está

vacunado contra el halago. Iluminado por su propia celebridad, el viejo amigo

sigue siendo el mismo. Descree de amistades surgidas a partir de su prestigio

como escritor laureado. Siguen encontrándose, beben café o almuerzan como lo

hicieron en los días de miseria compartida. Gabo invita a Plinio Apuleyo a viajar

por Europa en otras condiciones. En algunas de sus cartas da cuenta de sus proyectos

literarios, como lo hacía con todos sus amigos. Al enterarse que Plinio estaba

escribiendo Gabo Cartas y recuerdos,

para que no quedase ningún secreto entre sus vidas, para disipar suposiciones, declara

al amigo que nada de lo ocurrido lo tenía previsto.

- “Todos

los días de mi vida me he levantado cagado de susto.

Antes

por lo que podía ocurrirme. Ahora por lo que me ha ocurrido”.

Una amistad como esta

merece contarse. Los amigos deben quererse y respetarse. La amistad no tiene

precio. ¡Lo demás es demagogia!

No hay comentarios:

Publicar un comentario